Addendum

Sur les traces de Peng Zhiqing

彭祉卿 (1891-1944)

Le Chant du pêcheur

Yuge 漁歌

Lamentation au palais de Changmen

Changmen yuan 長門怨

Changmen yuan (audio)

Par Tsar Teh-yun 蔡德允 · 1973

Peng Zhiqing

彭祉卿 (1891 -1944)

Sur les traces de Peng Zhiqing

Il y a longtemps que j’écoute, fasciné, le long morceau intitulé Yuge «Le chant du pêcheur» dans la version du Ziyuantang qinpu, un recueil de mélodies dans la tradition de l’école de Guangling, publié en 1802, dans les belles interprétations qu’en a données Zha Fuxi (1895-1976) au milieu du siècle dernier.

Un manuel de qin du dix-huitième siècle mentionne différentes pièces célèbres du répertoire en affirmant que «Le chant du pêcheur» est de par son élévation, unique en son genre: «À travers chacune des dix-huit sections du morceau, les notes s’élèvent librement comme si elles devaient conduire à l’immortalité. On peut vraiment dire qu’il s’agit là d’une œuvre habitée par l’esprit.»

Peng Zhiqing, qui par son art et sa science fascinait son entourage, est mort en 1944 à l’âge de 53 ans, sans avoir jamais fait d’enregistrement. Il aurait pourtant pu laisser une trace de ses interprétations sur des 78 tours, comme l’avaient fait dans les années trente Wei Zhongle (1909-1997) et Xu Yuanbai. (1893-1957)

Si tout le monde s’accorde pour faire l’éloge du savant, en ce qui concerne sa musique, les témoignages divergent: la plupart de ses contemporains admiraient son jeu «imposant» à la fois «grave et précis». Certains auditeurs cependant trouvaient que sa façon de jouer était outrée. On raconte en effet, que Peng Zhiqing faisait trembler les vitres de la pièce où il jouait tant il mettait de force à faire vibrer les cordes…

En l’absence de témoignage enregistré de sa musique, on peut, malgré tout, prendre la mesure du personnage en lisant ses écrits, mais aussi en considérant l’importance du rôle qu’il a joué dans les milieux du qin avant la guerre sino-japonaise. Outre ses contributions musicologiques (études des échelles, description minutieuse du doigté, collation de différentes éditions etc.), il fut également l’éditeur principal de la revue de la société de qin de Shanghai la «Jinyu qinkan» publication d’un grand intérêt, plusieurs fois rééditée depuis. Mais surtout il semble avoir été très présent dans les différentes réunions de qin d’avant-guerre. Il n’est pas impossible qu’à ces occasions certains membres de ces sociétés aient pu s’inspirer de son art.

Pour ce qui est de son jeu, faute de mieux, on se référera aux réflexions de deux témoins privilégiés: ses amis Zha Fuxi et Zhang Ziqian (1899-1991) qui le fréquentèrent quasiment tous les jours lorsqu’ils vivaient tous trois dans le district de Pudong à Shanghai, au milieu des années trente.

Une immense admiration pour Peng Zhiqing, qui était leur ainé, transparait dans leurs propos: «Vous dites que je joue bien, disait Zhang Ziqian à son élève Cheng Gongliang (1940-2015), en réalité celui qui jouait vraiment bien c’était Peng Zhiqing. Vous n’avez jamais entendu le qin joué par Peng Zhiqing!». Ou encore Zha Fuxi, tout aussi admiratif: « Peng Zhiqing commençait par accorder son instrument avec le plus grand soin, puis, se concentrait avant d’attaquer le morceau. Les cordes se mettaient alors à sonner comme des cloches, avec une intensité qui nous ébranlait l’âme. Son jeu avait la stabilité du mont Taishan.»

Cependant, malgré toute l’énergie qui se dégageait de son jeu, Peng Zhiqing, semble avoir été un être plutôt vulnérable. De nature peu sociable, très tôt il s’est réfugié dans l’alcool. À la mort de sa femme en 1931 — disparition dont il ne se remit jamais — il commença à boire sérieusement. Différents malheurs devaient encore s’abattre sur lui, dont la perte de deux de ses précieux instruments dans un incendie. Après bien des errances Peng Zhiqing s’installa au Yunnan où plusieurs musiciens avaient trouvé refuge après l’invasion japonaise — dont son ami Zha Fuxi qui, à plusieurs reprises tenta, sans succès, de l’encourager à quitter la boisson. En mai 1944, Peng Zhiqing fut hospitalisé, et ne put survivre à la cirrhose du foie qui le minait.

***

À la mort de Peng Zhiqing, Zha Fuxi rédigea un texte très émouvant en souvenir de son ami. Témoignage plein d’une profonde admiration pour le musicien, pour le savant, mais aussi pour celui qui l’avait initié au jeu du qin non accompagné par la voix — pratique jusqu’alors inconnue de Zha Fuxi qui, dans sa province, avait appris le qin en s’accompagnant du chant. L’approche purement instrumentale de la musique de qin allait lui être révélée bien plus tard par Peng Zhiqing et Gu Meigeng (1899-1990) — Il ne faut pas oublier ici le rôle prépondérant que joua Shen Caonong, le maître de Cai laoshi, dans la transmission de plusieurs morceaux importants à Zha Fuxi.

Le chant du pêcheur

Yuge 漁歌

J’ignore si Yuge tel que le jouait Zha Fuxi ressemble à celui de Peng Zhiqing, mais il y a fort à parier qu’il doit y avoir, dans le jeu de Zha Fuxi, quelques traces de la version de son ami. En effet, dès 1932, Zha Fuxi explique qu’il aborda le déchiffrage de ce long morceau en s’inspirant du rythme de Peng Zhiqing.

Lorsqu’à son tour Zha Fuxi enseigna Yuge à son élève favori Zhuang Jiancheng, (1903-1956) il fit, à sa suggestion, quelques changements mineurs dans sa version de l’œuvre. Changement «minimes» selon lui, qui ne durent pas modifier la physionomie générale du morceau. On peut donc supposer que le Yuge de Zha Fuxi restait malgré tout assez proche du modèle original.

Peng Zhiqing, aimait tant Yuge et le jouait si bien qu’on lui donna, c’est connu, le surnom de «Peng Yuge» (Peng Chant du pêcheur). Pendant le long séjour de Peng Zhiqing à Pudong en compagnie de Zha Fuxi et Zhang Ziqian, il est évident que ces derniers ont dû entendre plus d’une fois la fameuse mélodie.

Ceci dit, une remarque de Guan Pinghu devrait nous garder d’arriver trop rapidement à des conclusions quant à la fidélité d’un musicien par rapport au jeu d’un maître. Elle soulève la délicate question de la transmission d’un style, pour ne pas dire du rendu d’une mélodie tout entière.

«Le jeu de Yang Zongji dans Yuge, disait son élève Guan Pinghu, n’a plus grand chose à voir avec celui de son maître Huang Mianzhi».

Ceci, entre parenthèses, nous fait penser que, quelle que soit sa source, toute pièce de musique est toujours à réinventer… Même s’il arrive parfois que, dans le processus, certaines choses se perdent.

Chez un seul et même musicien on constate quelquefois de surprenantes différences dans l’exécution d’un morceau. C’est ainsi que Zha Fuxi — par ailleurs toujours très fiable — termine bizarrement son Yuge dans la version de 1955 en passant sous silence une très belle modulation de quelques notes qui enrichit considérablement le sens de la toute fin du morceau, l’ouvrant sur une perspective nouvelle. Ce bref passage est pourtant présent dans la version que Zha fuxi enregistra dix ans plus tôt à la Library of Congres, soit une année à peine après la mort de Peng Zhiqing… Pourquoi Zha Fuxi a-t-il laissé de côté cette ultime modulation qui figure pourtant dans la partition? Serait-ce un oubli dû à la fatigue? On a en tout cas peine à croire qu’il s’agit d’un choix délibéré…

P.S.: Si l’on écoute attentivement la dernière section de la version de 1955, peu avant les harmoniques finales, il semble y avoir une hésitation après ce qui fut peut-être un glissement du doigt. Ce léger décalage expliquerait-il la différence de phrasé à la fin du passage?

Yang Zongji évoque les nombreuses séances d’apprentissage qu’il lui a fallu pour maitriser ce grand morceau.

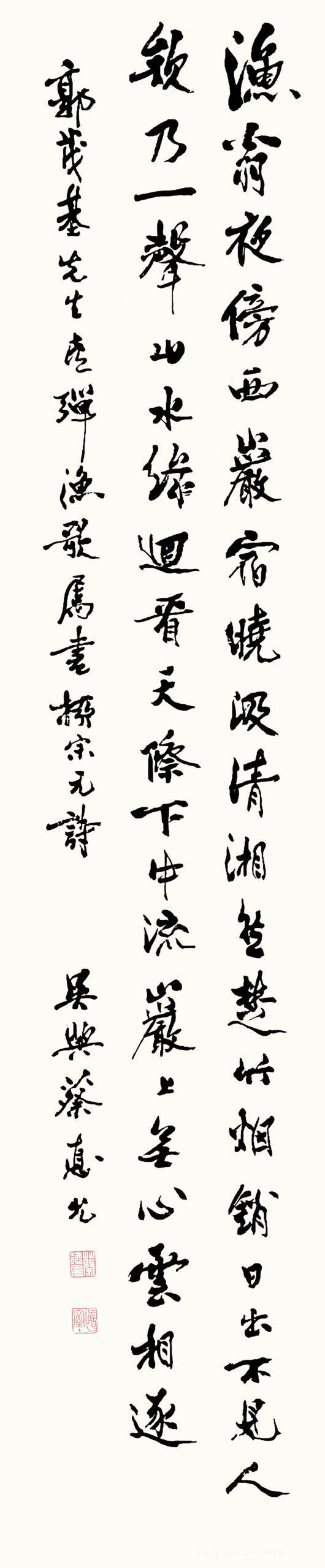

Pour m’encourager, lorsque elle apprit que j’étudiais Yuge, Cai laoshi calligraphia pour moi le célèbre poème de Liu Zongyuan (773-819) intitulé «Le vieux pêcheur». La tradition voudrait que le poète soit également le compositeur du morceau.

Voilà ce qu’on peut lire dans le cahier de partitions de Cai laoshi:

«Le chant du pêcheur» a été composée par Liu Zongyuan alors qu’il était exilé dans le sud du pays de Chu. Las des affaires du monde, il s’adonnait aux joies du paysage. Les notes paisibles et profondes de cette musique sans contrainte, évoquent bien la vie du pêcheur qui troque son poisson pour avoir du vin. Une fois ivre, il se couche au milieu des roseaux.»

Mais voyons ce poème de plus près: l’auteur décrit le pêcheur à son réveil après un bivouac au bord de la rivière. Cette superbe description d’un matin limpide est aussi une très belle évocation de l’harmonie qui peut exister entre l’homme et la nature:

漁翁夜傍西巖宿,

曉汲清湘燃楚竹。

煙銷日出不見人,

欸乃一聲山水綠。

回看天際下中流,

巖上無心雲相逐。

Hier au crépuscule, le vieux pêcheur s’est endormi sous la falaise de l’ouest

Dès l’aube ce matin, il puise l’eau pure de la rivière et fait son feu de bambou

La brume dissipée, le soleil se lève, personne aux alentours

Un crissement de rame se fait entendre dans le paysage qui verdoie

Le pêcheur jette un dernier regard en arrière puis rejoint le centre de la rivière

Là bas, sur la falaise, sans but, les nuages soudain le suivent

Lamentation au palais de Changmen

Changmen yuan 長門怨

Il existe un autre morceau constamment associé à Peng Zhiqing, c’est Yiguren «En pensant à un ami», pièce au lyrisme intense, pleine d’éloquence retenue, dont la partition était jusqu’alors jalousement conservée dans la famille du musicien. Après maintes hésitations, et à la demande pressante de ses admirateurs, Peng Zhiqing accepta finalement de transmettre cette mélodie, confiant à Zhang Ziqian le soin de recopier la partition. L’ histoire de cette transmission est bien connue. Je préfère m’arrêter à un autre aspect peut-être plus inattendu de son art:

Dans les compte rendus de réunions de qin, de l’époque, on apprend que Peng Zhiqing jouait volontiers des pièces moins traditionnelles, entre autres celles prônées par l’école moderniste de Mei’an, et en particulier Changmen yuan, «La lamentation au palais de Changmen». Ce morceau, tout empreint d’émotion, il l’interprétait admirablement au dire de ses auditeurs.

On peut imaginer que dans son jeu Peng Zhiqing ne reprenait pas nécessairement les pratiques ornementales habituelles des musiciens de l’école Mei’an, en particulier leur utilisation systématique d’un vibrato très appuyé.

Sans témoignage enregistré, on est bien obligé de se référer aux préférences de ceux qui furent directement en contact avec sa musique. Ici, je songe à Shen Caonong (1892-1972), né presqu’à la même époque que Peng Zhiqing et qui, comme en témoigne un poème, connaissait le musicien et l’avait probablement entendu à mainte reprises. C’est Shen Caonong qui transmit la partition de Changmen yuan à Cai laoshi et c’est aussi avec lui qu’elle apprit le morceau.

Comme Peng Zhiqing, Cai laoshi aimait beaucoup jouer Changmen yuan. Elle l’interprétait avec une étonnante liberté: rien de guindé dans son jeu. Pas non plus de pathos dans son interprétation — malgré le sujet qui pourrait s’y prêter—- mais une énergie prodigieuse et beaucoup de finesse.

«Dame Chen, épouse de l’empereur Wu des Han, vivait seule dans le palais de Changmen, délaissée par son mari. Elle demanda à Sima Xiangru (179-111 av. J.C) de composer une élégie où il décrirait sa tristesse. On raconte qu’ayant lu le poème, l’empereur se repentit.» Cette histoire archi célèbre a été abondamment illustrée par les poètes à travers les âges, et ceci jusqu’à un passé récent, dans des «lamentations» dont quelques unes condamnent l’aberration du système des gynécées impériaux qui renfermaient souvent plusieurs centaines de femmes, en évoquant le triste destin de ces captives.

En bon lettré, Shen Caonong, s’est lui aussi plié, apparemment sans difficulté, au délicat exercice de «remplissage» destiné à enrichir avec un texte une mélodie à vocation à l’origine purement instrumentale — exercice sophistiqué, qui consiste à mettre sur chaque note de la mélodie des vers évoquant le thème du morceau — cette pratique, vue aujourd’hui, semble être d’un autre âge…

Je n’ai jamais entendu Cai laoshi chanter ces vers mais ils figurent bien, finement calligraphiés, dans la tablature de ce morceau.

Toujours à propos de Changmen yuan, une chose est certaine: la version instrumentale que propose Cai laoshi s’écarte très nettement du style de l’école Mei’an.

Je me demande souvent comment pouvait sonner le Changmen yuan de Peng Zhiqing,… finalement, cela reste du domaine du rêve… et quand je joue ce morceau, c’est déjà pour moi un grand défi que de tenter de m’approcher de l’interprétation de Cai laoshi.

Voici la version qu’elle en donna en 1973: